La virulencia de la elección presidencial de 2020 en Estados Unidos no es por Donald Trump en sí, sino por lo que representa: estructuras de poder racistas que perduran hace siglos, aunque a veces hayan cambiado de forma.

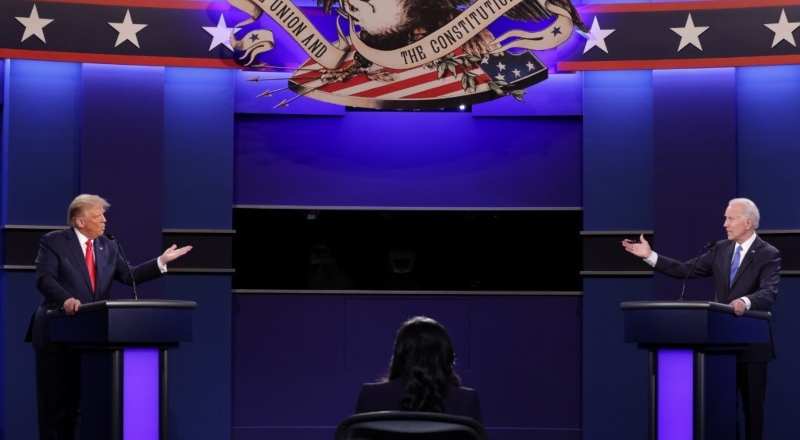

La larga historia del racismo institucionalizado estadounidense no sobrevivirá a la próxima generación; por eso Trump es tan asombrosamente reaccionario en sus intentos de prolongarla. Pero si llegara a obtener un segundo mandato, su vertiente de nacionalismo blanco todavía puede hacerle mucho daño a Estados Unidos y al mundo; de allí que esta elección sea, con diferencia, la más importante en la historia moderna del país.

El racismo estuvo incorporado a Estados Unidos desde la fundación de las colonias, con sus economías basadas en la esclavización de africanos y la matanza y el saqueo de los pueblos nativos. La esclavitud se integró de tal modo con la sociedad estadounidense que sólo una sangrienta guerra civil pudo ponerle fin; no como en la mayoría de los otros países, donde el comercio y la posesión de esclavos africanos terminaron en forma pacífica.

Después de la guerra civil, hubo un breve período de emancipación de la población afroamericana durante la era de la Reconstrucción (1865‑76) al que pronto sustituyó un renovado sistema de represión racista, tan abarcador y sistemático que en la práctica fue una versión estadounidense de apartheid.

El segregacionismo legalizado del sur de los Estados Unidos es bien conocido, pero no menos nocivas fueron la represión y la segregación en el norte y en el oeste, con prácticas como el acceso segregado a la vivienda, una discriminación laboral evidente, escolarización defectuosa o inexistente y mal funcionamiento sistémico de la justicia.

En su brillante y elocuente libro The Color of Law, Richard Rothstein examina de qué manera los gobiernos de nivel federal, estatal y local, en colaboración con la violencia del vigilantismo blanco, crearon y perpetuaron guetos afroamericanos en todo el país, mientras apoyaban y promovían la aparición de urbanizaciones blancas segregadas.

Muchas leyes abiertamente racistas terminaron siendo derogadas por el Congreso o anuladas por tribunales federales a fines de los sesenta. Pero el racismo continuó, de lo que dan cuenta la brutalidad policial, el encarcelamiento masivo de jóvenes negros a partir de los setenta, la supresión permanente del voto negro y una discriminación laboral generalizada. Y la mayoría de las urbanizaciones mencionadas siguieron siendo casi exclusivamente blancas.

El movimiento por los derechos civiles de los años cincuenta y sesenta produjo cambios profundos y duraderos. Pero también impulsó una contrarreacción política del conservadurismo blanco, sobre todo en el sur y en el medio oeste. Votantes blancos de clase trabajadora y evangélicos que siempre habían sido parte de la coalición del New Deal de Franklin D. Roosevelt se pasaron al Partido Republicano, que prometió resistir futuros intentos de desegregación y apoyar las políticas del conservadurismo social.

Esta «estrategia sureña» contribuyó a las victorias electorales de Richard Nixon en 1968 y Ronald Reagan en 1980. Y esa misma base rural y suburbana, blanca y evangélica, facilitó los triunfos de George Bush padre e hijo y de Trump.

Pero hoy, los jóvenes estadounidenses son mucho más favorables a la diversidad racial (y más racialmente diversos). También son más educados: los campus universitarios, al reunir a estadounidenses de muy variados orígenes, fomentan un entorno de diversidad real que contribuye a una mayor tolerancia racial.

Según una encuesta de opinión reciente de Pew Research, los votantes de entre 18 y 29 años de edad se dividen en 59% para Joe Biden y 29% para Trump, que tampoco obtiene mucho apoyo de los universitarios. Entre votantes con título de grado, Biden le gana a Trump por 57% a 37%. Y entre votantes con posgrado, el margen es todavía mayor: 68% a 28%. La base electoral de Trump se concentra en los votantes de más edad, blancos, menos educados, protestantes, muchos de los cuales se mudaron hace décadas a urbanizaciones segregadas, precisamente para evitar la integración.

En 2016, los votantes que cambiaron el resultado de la elección fueron trabajadores blancos del medio oeste que habían perdido el empleo por la automatización y el comercio internacional (muchos de los cuales antes votaban a los demócratas).

Trump los sedujo con la promesa de impedir que inmigrantes y minorías compitieran con ellos por la vivienda y el empleo, además de que iba a relocalizar numerosos puestos de trabajo industriales con una postura firme ante China. Fue un mensaje eficaz.

Pero este año, es probable que el «voto bisagra» favorezca a Biden. El desinterés de Trump en la salud pública permitió a la COVID‑19 hacer estragos.

Si a esto le sumamos una economía débil, el hecho de que los empleos que se fueron a China no volvieron, el aumento general del desempleo fabril desde el inicio de la presidencia de Trump y las convincentes propuestas de Biden para crear millones de puestos de trabajo mediante la inversión en infraestructuras verdes y no contaminantes, resulta que el mensaje de Trump ya no es atractivo para muchos de esos votantes.

Como la composición demográfica y las actitudes culturales en Estados Unidos están cambiando, es posible que los votantes blancos segregacionistas de más edad se den cuenta de que esta elección es su última oportunidad.

La estratagema que le queda a Trump es la supresión de votantes, con siniestras amenazas de que su derrota desate la violencia vigilantista. Una y otra vez se negó a prometer un traspaso pacífico del poder, y aún resuena su ominoso llamado a grupos supremacistas blancos de «retroceder y esperar» los resultados electorales.

Conforme su derrota electoral se volvió cada vez más probable, Trump intensificó su retórica incendiaria. Generar caos sembrando dudas infundadas sobre el recuento de votos es su principal estrategia para conservar el poder. Lo más esperanzador que se le oyó decir en toda la campaña fue que si pierde, tal vez se iría del país. Pero después de toda una vida de elusión fiscal y fraude financiero, tarde o temprano la justicia lo alcanzará.

Si de algún modo Trump retiene el poder, las consecuencias locales e internacionales de un régimen abiertamente represivo y racista en Estados Unidos pueden ser fatales. Dentro del país, grupos supremacistas blancos desatados y desquiciados podrían alentar una espiral de violencia declarada. Y en el plano internacional, la base evangélica de Trump arde en deseos de una guerra fría con China, a tono con la xenofobia, el racismo antichino y la ignorancia histórica de estos votantes.

En síntesis, las semanas venideras serán tiempos peligrosos. Estados Unidos y el mundo no estarán a salvo hasta que Trump se haya ido.

Jeffrey D. Sachs es profesor de Desarrollo Sostenible, profesor de Gestión y Política Sanitaria y director del Centro de Desarrollo Sostenible en la Universidad de Columbia. También es director de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

© Project Syndicate 1995–2021.