Quizás hayan jugado al “teléfono escacharrado”: varias personas comparten un mensaje al oído sucesivamente; todas creen entender, pero inevitablemente la calidad del mensaje decae cuando pasa de una a otra.

Más importante que el mensaje original es cómo cada uno lo percibe. Como dijo el Secretario de Defensa de Estados Unidos James Schlesinger en 1975, “todo el mundo tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios datos”.

Así, mientras existe un amplio consenso científico respecto a que la acción humana ha contribuido decisivamente a calentar la atmósfera, el océano y el suelo, conduciendo a cambios generalizados y muy rápidos, la opinión pública no es tan clara.

Al menos el 97 % de los científicos está de acuerdo en la contribución humana al cambio climático, pero la percepción social de ese consenso es más débil.

Percepción de los científicos y de la sociedad

Diferentes estudios o encuestas muestran que la convicción es más sólida en Europa frente a Estados Unidos, donde solo un 12 % de los ciudadanos es consciente de esa práctica unanimidad.

La razón está, entre otras cosas, en la desinformación, la proyección mediática o los sesgos cognitivos.

Al representar legítimamente el cambio climático como debate, se debilita el valor del consenso consolidado y se validan, incluso sin pretenderlo, posiciones negacionistas o su mutación reciente, el retardismo.

Además, se tiende a presentar como disenso científico lo que no es más que una lectura ideológica de la evidencia: el 82 % de los votantes demócratas estadounidenses cree que la actividad humana contribuye significativamente al cambio climático, frente apenas el 38 % de los republicanos. Y esta división alcanza también a las medidas a tomar.

La lenta respuesta de los países

La respuesta de la comunidad internacional no ha sido lánguida. Gobiernos y organismos multilaterales han tomado paulatinamente conciencia, comprometiéndose, aunque de manera desigual, con planes de mitigación y adaptación.

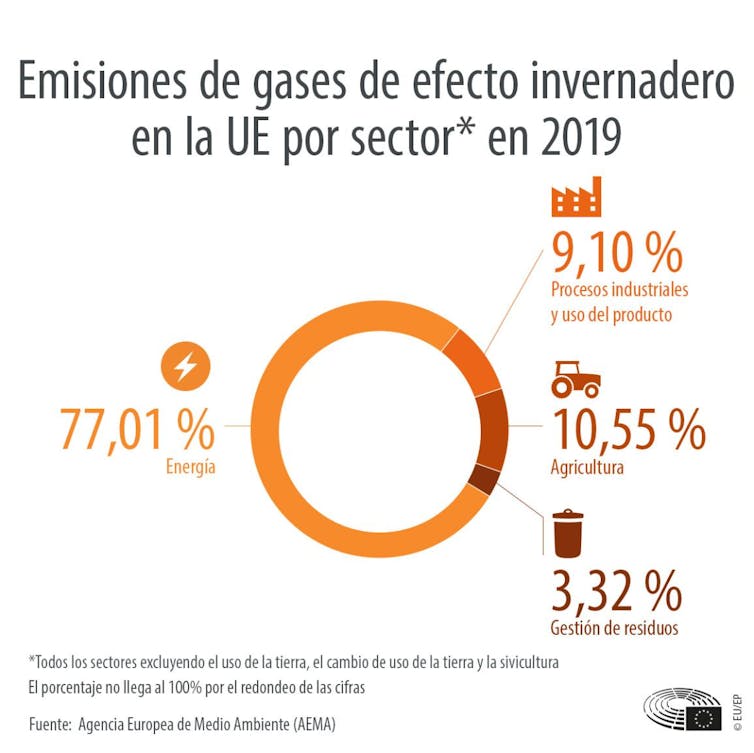

Un proceso similar se observa en numerosos sectores con planes de transición para contribuir a la descarbonización. Aunque, en su mayor parte, los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no son vinculantes, como ocurre con el Acuerdo de París (2015).

Este hecho supone un obstáculo claro: no existen obligaciones legales, ni mecanismos eficaces para el cumplimiento, ni una adecuada rendición de cuentas. Todo ello, daña la credibilidad de los acuerdos y promueve el efecto polizón y una ejecución desigual e inconsistente.

Los planes de transición en empresas y países (NDCs) e, incluso, en el sector energético mundial son estrategias detalladas hacia la neutralidad en carbono y el objetivo de carbono cero.

Estos contienen una gama de medidas, que van desde la innovación tecnológica a instrumentos regulatorios y desde inversiones a cambios del comportamiento individual y colectivo. Aunque la confusión respecto al objetivo (neutral y cero no son equivalentes) también resulta disuasioria en muchos casos.

Si el consenso científico y los esfuerzos para descarbonizar existen, cabría esperar que se cumpliese con el ritmo necesario, pero la realidad es tozuda y camina a diferentes velocidades.

Ha habido cierto progreso desde el Acuerdo de París, que preveía que las emisiones en 2030, con las políticas vigentes, aumentaran un 16 %. Hoy, la proyección es de un aumento del 3 %. Sin embargo, deberían caer un 28 % para alcanzar 2 ºC de calentamiento global y un 42 % para llegar a 1,5 ºC.

Por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono del sector energético chino aumentaron un 5,2 % (2023). Y sería necesaria una reducción inédita del 4-6 % en 2025 para cumplir con el objetivo.

¿Por qué no frenamos las emisiones?

Naturalmente, esta tendencia paradójica no tiene una explicación sencilla ni única. Solo a partir del reconocimiento de su complejidad se puede comprender esta realidad para actuar de modo diferente.

Sin exhaustividad, las razones son diversas. Para empezar, pese a la reducción en su crecimiento anual, la demanda mundial de combustibles fósiles no ha alcanzado su máximo. Previsiblemente lo hará en 2030, si aumenta el despliegue de vehículos eléctricos y si la economía china crece más lentamente y profundiza en las energías renovables.

Por otra parte, las inversiones en petróleo y gas siguen siendo significativas. Entre 2016 y 2023, alcanzaron unos 0.75 billones de dólares en promedio anual.

Se estima que, en 2023, la inversión mundial en energía limpia alcanzó los 1.8 billones, si bien concentrada en pocos países: China, la Unión Europea y EE. UU, básicamente. Por cada dólar invertido en hidrocarburos, aproximadamente 1.8 dólares se destinan ya a energía limpia, pero no todo en energías renovables.

También hay que tener en cuenta que algunos de los éxitos en el menor uso de materias primas como el carbón tienden a reducirse o conducen a un mayor consumo a largo plazo por una serie de “efectos rebote”.

Asimismo, los beneficios de las reducciones de emisiones de carbono son globales y a largo plazo, mientras los costes asociados son, con frecuencia, locales e inmediatos.

Por otro lado, hay incentivos para los comportamientos tácticos, no para los cooperativos. Mientras, en países de renta baja y emergentes se dan algunos beneficios a corto plazo, aunque asociados a un desarrollo menos respetuoso con el medio, como ocurre con la dependencia india del carbón.

Todo ello, pese a la evidencia de que los beneficios subsidiarios de la reducción de las emisiones de carbono justifican en varios sectores los esfuerzos de mitigación.

Soluciones escurridizas

Ante este panorama, parece evidente que no hay una única solución para alcanzar el objetivo deseado. Algunas alternativas requieren infraestructuras o tecnologías que permitan una gestión más eficiente de los recursos, pero varias de ellas apelan crecientemente a nuestro estilo de vida y escala de valores.

En la teoría económica tradicional la idea de racionalidad asume que un individuo con un conjunto de preferencias, con una información y renta dadas, siempre elegirá aquello que maximice su bienestar. Pero es una explicación insuficiente: las personas no solo vivimos de maximizar nuestra satisfacción a partir del consumo, tenemos ilusiones, expectativas, metas que incluyen a nuestros semejantes.

Desde el trabajo de Herbert Simon en 1955, sabemos que nuestras decisiones se explican de modo más realista por la racionalidad limitada: nuestra capacidad cognitiva, la información y el tiempo de que disponemos son limitados, simplificamos la realidad e incluso mostramos capacidad de adaptación.

Por otra parte, cuando Zygmunt Bauman hablaba de “modernidad líquida”, visualizaba la transición de una modernidad sólida a una forma más fluida, incapaz de mantener un comportamiento por mucho tiempo, propensa al cambio.

En la misma línea, Gilles Lipovetsky se refiere al individualismo y el hedonismo de una cultura que prima la realización inmediata de deseos individuales, frente al compromiso con principios éticos exigentes a los que, por otra parte, nos adherimos.

¿Cómo compatibilizar esas y otras ideas que explican nuestra forma de actuar con imperativos de sacrificio o renuncia que, implícita o explícitamente, aparecen en los relatos sobre la acción climática y transición justa?

Quizás el reconocimiento de la complejidad y el intento por comprender cómo decidimos sea parte de la respuesta. Los sesgos y las inconsistencias son más fáciles de detectar en los demás que en uno mismo.

*Manel Poch Espallargas, Catedrático de Ingeniería Química, Universitat de Girona and Gonzalo Delacámara Andrés, Director del IE Centre for Water & Climate Adaptation, IE University

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.