Oscurece en Lima y la técnica en enfermería Yoela Yauqui Herrera decide subir al pabellón Esperanza 2. A esa hora, la mayoría se alista en sus habitaciones para la cena. Lo hace en silencio, sin mucho movimiento. Solo se escuchan los pasos de la trabajadora de 36 años sobre las escaleras metálicas que la llevan al segundo piso. Al llegar, atraviesa la entrada, pasa por una, dos, tres puertas de un largo, deshabitado y estrecho pasillo de placas de yeso pintado de gris brillante. Se detiene en una. Tiene pegados dos rectángulos de papel. Uno lleva impreso el número 8. Otro dice Eliseo Soto. Yoela toca tres veces, pero nadie le contesta. Luego llama al ocupante: “Tiene visita”, le dice. La puerta, entonces, se abre.

“Adelante”, responde Eliseo desde el otro lado. Su habitación de paredes blancas tiene dos camas, pero solo una ocupada. Dos roperos, dos mesas de noche y una guitarra que aún no sabe tocar. Eliseo tiene 58 años y la mitad los vivió en Lima. La otra mitad estuvo en Ayacucho, la región más golpeada por los crímenes de la organización Sendero Luminoso. En los ochentas, la vio invadida por las Fuerzas Armadas y los miembros de la sangrienta guerrilla que aterrorizaba al país. En marzo del 2020, vio a los militares ocupando Lima en los toques de queda por una pandemia que ha dejado más muertos que la época de violencia. Él ha sido testigo cercano de lo que pasa en las calles: por las mañanas, reciclaba botellas, fierros y papeles en las esquinas; por las noches, dormía en las bancas del pasaje Santa Rosa, al lado de la municipalidad de Lima, a una cuadra del Palacio de Gobierno, en el centro político del país. Así vivió los ocho meses más largos de su vida: sin techo. Sin techo en medio de una pandemia. “La calle es fea, señorita —dice—. No tengo cómo explicarlo”. Pero ahora tiene una casa. También comida. Eliseo Soto, habitación 8, pabellón Esperanza 2, es uno de los más antiguos habitantes de la Casa de Todos.

Desde hace más de un año, la visita de un virus mortal en las calles obligó a que todas las familias buscara refugio en sus casas. Todas las que las tenían. Perú, Argentina, España proclamaban el #Yomequedoencasa. Pero la noche del 15 de marzo del 2020, cuando el entonces presidente del Perú, Martín Vizcarra, anunciaba a través de los medios nacionales que en unas horas empezaría la cuarentena obligatoria y nadie podría salir de su vivienda, a unos pasos del lugar desde donde se emitía ese mensaje a la Nación, Eliseo intentaba cubrirse con unos cartones sobre tablas de madera. Hasta ahí solo llegaban los cuchicheos de los vecinos de las otras bancas. Ninguno cumpliría la disposición del presidente. No sabían que tenían que cumplirla. Tampoco tenían cómo hacerlo.

Hace 14 años, las personas que vivían en la calle de todo el país (59.166) podían llenar el Estadio Nacional, según el último reporte entregado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). A inicios del 2019, en el Damero de Pizarro —un sector del Centro Histórico de Lima— se calculaba que había un mendigo por manzana. “En cinco años, esta población se incrementó en un 41,6%”, informaba el municipio. Entre enero y julio del 2020, con el coronavirus al acecho, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atendió a 370 menores con perfil de situación en calle y a más de 2.000 adultos mayores en presunción de riesgo en Lima y otras regiones. Pero, a la fecha, no hay una sola cifra que aclare cuántas personas no tienen un techo en todo el país. Son invisibles, incluso, más que el mismo virus.

“Si me pregunta cuántas personas están en ese estado, no le puedo decir. No existe esa estadística y no hay una entidad única del Estado que lo maneje”, dice Luz Mejía, de la Defensoría del Pueblo. Desde la Beneficencia de Lima, Miguel Ríos calcula que antes de la pandemia se registraban 3.000 personas sin techo, pero durante la emergencia no se ha vuelto a medir a esta población. Sin embargo, dice, la lógica apunta a que el número haya subido. En el Perú, hay cifras de muertes, de camas UCI, de vacunas contra el COVID-19, pero no hay datos exactos de una de las poblaciones más vulnerables a este virus. De los que pocos ven, aunque siempre hayan estado. De los que llaman los nadies.

***

La técnica en enfermería Yoela Yauqui nunca había conversado con ellos. Pero la mañana del 31 de marzo del 2020 empezó a conocerlos realmente. “Por la gracia de Dios”, repite cuando habla de su trabajo. Ese día, se abrieron las puertas de la Plaza de toros de Acho, el coso más antiguo de América, patrimonio cultural de Unesco desde 1991. No había toros, toreros, ni espectáculos. En esa arena, la Beneficencia y la Municipalidad de Lima habían instalado una enorme carpa de metal y lona blanca como refugio temporal de más de 100 hombres, mujeres y niños sin hogar por la pandemia. Era una estructura dividida en cuatro bloques, con camas de plaza y media; zona reservada para aquellos con males respiratorios, un comedor, áreas de aseo, de juegos y asistencia médica. La Plaza de toros se había convertido en la Casa de Todos. En el ruedo donde torearon figuras como Manolete o Juan Belmonte, donde algunos veían cultura, donde otros veían muerte, el ex agente de seguridad Eliseo Soto había encontrado un techo donde dormir.

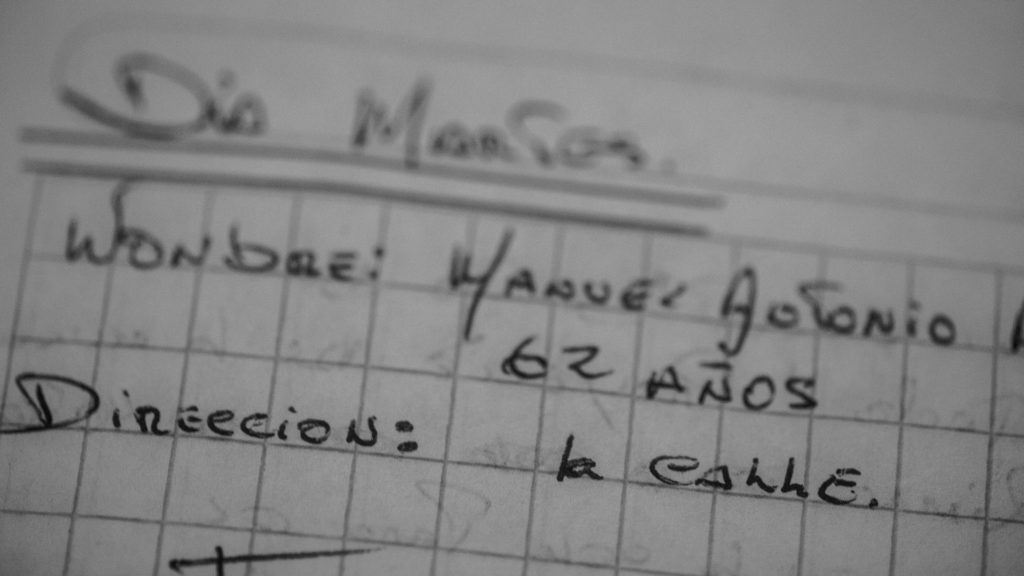

Ese techo también cubrió a Jaime Ruiz, de 57 años, vendedor de pañuelos de papel, quien dice que lo más triste de estar en la calle es sentir que la muerte llega y nadie te ayuda; de Manuel Alejandría, de 62 años, también ex agente de seguridad, quien asegura que en la calle no existen los amigos; y de Eloy Sotelo, de 70, quien dice que vivir en esa condición es una desgracia. “Estar en la calle es estar, digamos, en un campo solitario”, declaraba para el libro Casa de Todos, rostros de la calle en Plaza de Acho (Editorial UPC).

Dentro del primer grupo que llegó a la Plaza de Acho, la mayoría eran hombres adultos mayores. También había mujeres con niños, aunque luego los trasladaron a otros refugios. El 9% eran extranjeros, y de ellos solo quedaron un estadounidense que trabajó por décadas como profesor de inglés técnico y un venezolano que había huido de la crisis en su país. Siete de cada diez ocupantes no tenían DNI. “Un nivel de invisibilidad profundo, ni siquiera eran parte de las estadísticas”, dice Miguel Ríos, coordinador de este albergue. Algunos tenían VIH, tuberculosis, sífilis, enfermedades en la piel o trastornos de salud mental. Otros, problemas con el alcohol, las drogas o la Justicia. No todos habían dormido los días anteriores en la calle: algunos lo hacían cuando la venta de golosinas o el cuidado de carros no alcanzaba para alquilar un cuarto donde pasar la noche. Pero la vulnerabilidad era la misma: estaban privados de identidad, salud, alimentación y protección social, aunque leyes como la del adulto mayor (N° 30490) digan que el Estado debía brindársela en situaciones de riesgo. Ellos integraron la promoción inicial del primer y único albergue destinado exclusivamente a esta población en Lima. Ellos eran el rostro de los sin techo en una ciudad de más de 9 millones de personas.

TAMBIÉN PODÉS LEER

Los primeros días, dentro de la carpa gigante, los albergados se adecuaban a sus camas, aunque algunos preferían dormir en el suelo por la falta de costumbre. Otros adornaban su pequeño espacio: pegaban en la pared recortes de periódicos, la camiseta de su equipo favorito, la foto de alguna modelo. La mayoría evitaba hablar de su pasado: del trabajo que perdieron, de los hijos que abandonaron o los abandonaron a ellos, o —como Eliseo— de los “problemas familiares” que lo obligaron a dejar su casa. Mientras afuera de la arena los nuevos interesados formaban filas para pasar por los exámenes médicos, psicológicos, con pruebas anti-covid, al otro lado de la ciudad, la Asociación Cultural Taurina del Perú denunciaba al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ante el Ministerio de Cultura, argumentando que ese recinto era patrimonio cultural y que había muchos otros lugares con mejor sistema para ser utilizados. “Tiene muchas bacterias que pueden afectar la salud de las personas que se instalen”, decían. Muñoz, con cuatro años de gestión, decía que esa denuncia era contra toda la sociedad y que los cuestionamientos eran de gente mezquina. “Qué pena que exista gente así, sin corazón, que no priorice la vida”, decía ante las cámaras de televisión.

***

De ese reclamo no se supo más. Pero solo sería el primero. Tres meses después, en junio de 2020, los noticieros transmitían una protesta de vecinos en un terreno abandonado del complejo habitacional Palomino, en el Cercado de Lima. Eran 4.200 metros cuadrados de tierra, con árboles recién sembrados, sin iluminación pública. A los costados, una comisaría, un mercado, una iglesia y las unidades vecinales creadas en los sesentas para la clase media de Lima, populares por sus peñas y campeonatos deportivos. Sus habitantes estaban molestos: se habían enterado por televisión que la Beneficencia quería construir en aquel terreno un local permanente de la Casa de Todos para trasladar a los habitantes de la Plaza de toros. “El comportamiento de esa gente no es el adecuado. Nadie quisiera tenerlos como vecinos”, increpaba un manifestante. “Nadie nos ha consultado. El alcalde no ha tomado en cuenta a los vecinos, por quienes no ha hecho nada”.

El 22 de enero de este año, los nuevos vecinos llegaron a Palomino. Esta Casa de Todos tiene dos pabellones de drywall: Caridad y Esperanza. Cada uno tiene dos pisos, cada piso dos baños, cada cuarto recibe a dos ocupantes. En las paredes de los pasadizos están los retratos de los sesenta y dos hombres que se quedaron y del medio centenar que decidió irse. “No querían estar encerrados. En la calle nadie los controla. Querían su libertad”, explica Eliseo Soto, desde la habitación 8 de Esperanza 2 que, por ahora, no comparte con nadie. Otros fueron trasladados a albergues diferentes. “En la casa se van quedando los que por edad, salud mental y energía tienen posibilidad de reinserción, porque el proyecto gira en torno a eso”, dice el coordinador Miguel Ríos. En el albergue hay almacenes, una pequeña losa donde juegan voley o fulbito, una cocina que aún no opera (traen los alimentos de otros locales) y un salón multiuso que puede ser comedor, sala de juegos o biblioteca.

También hay un biohuerto, a cargo de don Alcides Pérez, donde siembran tomate, ají, betarraga, rabanito, acelga, pimentón. “Me tratan bien. Tiene todo; claro, el dinero no, pero sí cama, comida, medicinas”. Por las noches, las bancas de ese biohuerto se convierten en el taller de pintura de don Carlos, de bigote y barba blanca, quien elabora cuadros que parecen fotografías. En uno de los últimos atardece en otra ciudad, hay un río azul que la divide y un puente que la vuelve a unir.

La técnica Yoela también tiene una habitación en la Casa de Todos. Es la única mujer de los más de treinta trabajadores de salud, limpieza y asistencia que se queda a dormir en el albergue de lunes a viernes. Quechuahablante, cristiana, vestida con un polo que dice “Nada es imposible”, ella describe con paciencia su labor: solucionar los conflictos entre los ancianos, supervisar la convivencia, distribuir los útiles de aseo y los alimentos, organizar los talleres ocupaciones que dirigen los mismos albergados como pintura, inglés o guitarra, al que asiste Soto. Pero, sobre todo, tratar de entender su mundo. Ha llorado cuando la han tratado mal. Ha disfrutado cantar alabanzas con ellos. Desde que dejó Huancavelica, a los once años, ha pasado por varias casas y trabajos hasta que finalmente estudió enfermería técnica. “Dios hizo muchos milagros en mi vida”, dice. Uno fue reencontrarse con su papá después de veinte años; el más reciente, ingresar al albergue. “Es mi casa —comenta—. Al principio me quedaba para no poner en riesgo por covid a mi tía, ahora lo hago porque me siento feliz de estar acá y estar con los abuelitos cada vez que lo necesitan”.

Desde su departamento en la tercera zona de Palomino, la vecina Isabel Agurto los observa caminar cada mañana. “Era el rechazo a lo desconocido —reconoce al recordar las protestas de aquel junio—. Hubo miedo porque creíamos que iban a venir delincuentes o drogadictos. Después nos enteramos mejor, pero porque solicitamos información”. Tras los reclamos, explica, hubo una corta mesa de diálogo y los vecinos aceptaron el proyecto por “solidaridad” con las personas sin techo y por un “llamado a la conciencia”. Pero también por el compromiso del municipio de Lima y la Beneficencia de habilitar postas médicas para los jubilados de las unidades vecinales. “Aquí viven obreros jubilados, adultos mayores que nunca han tenido apoyo”, dice Isabel. También acordaron más agentes de seguridad e iluminación en las avenidas de este antiguo complejo. “Si bien iban a traer a personas que necesitaban ayuda, nosotros también la necesitábamos —dice la maestra-. Pero todo cayó en saco roto”.

***

Los que no llegaron a la Casa de Todos siguen con su vida sin un techo. Aún son decenas los que duermen en el Centro Histórico, cerca de la Plaza San Martín, el histórico Jirón de la Unión o el pasaje Santa Rosa, donde vivía Eliseo Soto. También lo hacen afuera de la Defensoría del Pueblo que, el 21 de agosto del 2020 envió un oficio a lapersona Municipalidad de Lima, diciendo que la situación de las personas en situación de calle debía ser atendida de inmediato, no solo por la autoridad local, sino por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el de Salud. “No existe una política de respuesta a situaciones de emergencia dirigida a este grupo de personas. No existen protocolos para atender a quienes tienen alguna discapacidad psicosocial”, decía el documento. “Pero no es para llevarlos a un albergue, porque se necesitaría miles y no hay. Tampoco hay presupuesto”, se detiene la abogada Luz Mejía, de la Defensoría. La idea, entonces, es buscar su reinserción familiar y laboral. Primero, deben recuperar su identidad con un DNI y, luego, la salud. Deben dejar de ser invisibles.

Hace más de dos meses, la municipalidad de Lima emitió la ordenanza N° 2326 que aprobaba acciones de lucha contra la mendicidad y personas en situación de calle. Básicamente declaraba como prioritaria la atención a esta población y anunciaba que aplicaría medidas para reducirla, primero, de forma piloto en el Damero de Pizarro y, luego, en el Cercado de Lima. También disponía la creación de una instancia de articulación local y la implementación del centro de referencia “Hogar de paso” para el diagnóstico y derivación de los casos. Por ahora, no se han hecho públicos los primeros resultados.

“Runakuna mana peiniyok y mana wasiyuk”. Así se les llama en quechua a las personas abandonadas y sin casa, dice Yoela Yauqui mientras camina por el albergue en la noche. A veces habla en su lengua materna con los ancianos. Otras veces lo hace con su familia, cuando retorna a su hogar en los andes peruanos. “Hace poco, pedí permiso y fui una semana allá. Disfruté mucho. Me despejé”, dice la enfermera. La Casa de Todos aún no cuenta con una política de salidas para sus ocupantes, dice Ríos, por las restricciones de la pandemia y los cuidados de aquellos que han superado alguna adicción. Si un pequeño grupo sale, sólo es para acompañar a la movilidad a recoger la comida o para cobrar bonos. En un año quizá podrían hacerlo. Para reintegrarse a sus hogares.

“La última vez que hablé con mi familia fue cuando falleció mi mamá”, dice Eliseo Soto. Por ahora, están confinados en una casa para todos. También acepta nuevos inquilinos. “La calle está dura, señorita. La calle está dura”, dice Eliseo. La pandemia les abrió una puerta que la normalidad les había cerrado. Quizá les salvó la vida.

Este artículo es parte de El último techo, un especial transnacional del Laboratorio de Periodismo Situado.