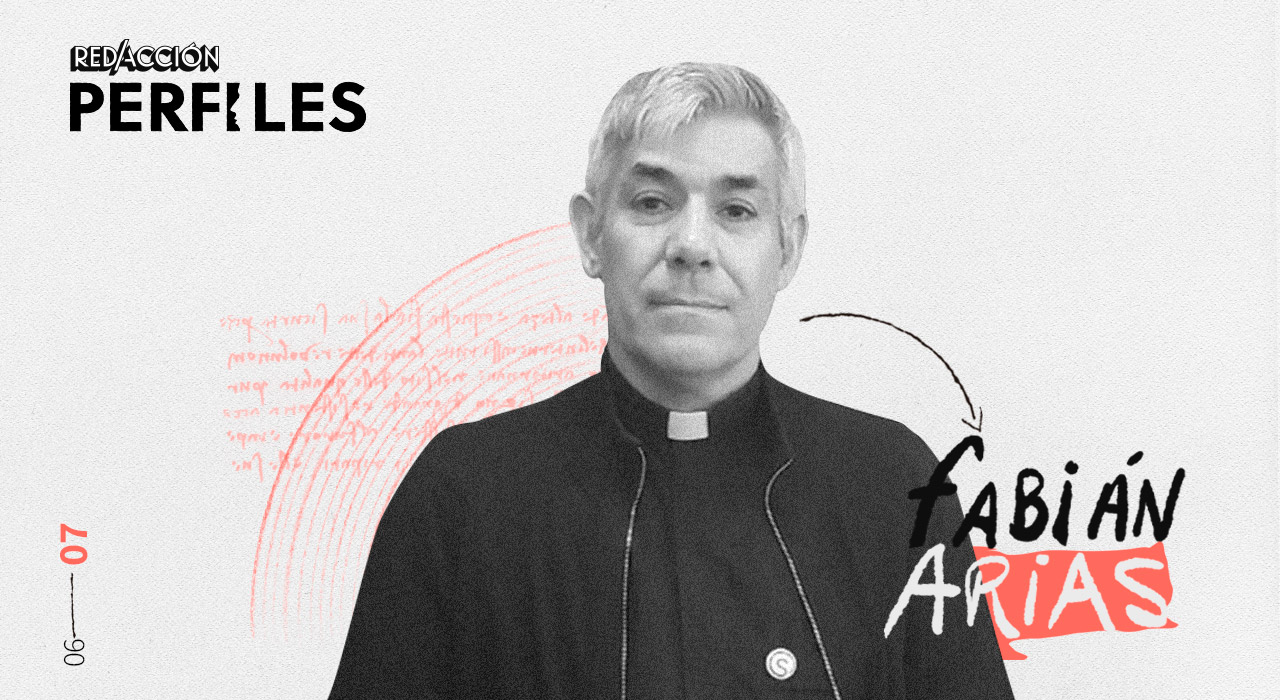

Es 11 de abril. El cura argentino Fabián Arias —pelo cano, ojos castaños, pestañas largas, 55 años— entra a su oficina de la iglesia luterana Saint Peter, en Manhattan, mordiendo una empanada, saludando con entusiasmo a todos con los que se cruza. Vestido de negro, resalta en su cuello el breve lienzo blanco que le pone el sello sacerdotal. Llega con uno de los jóvenes que apadrina legalmente. Vuelven de hacer la “Caminata de Jericó”.

—Todos los jueves, desde hace seis o siete años, damos siete vueltas en silencio alrededor del edificio de migración federal y después hacemos oración. Tomamos esto del antiguo testamento: Dios manda al pueblo a dar siete vueltas alrededor de Jericó para que se caigan los muros. Lo pusimos el jueves por las Madres de Plaza de Mayo.

El cura de modos enérgicos y voz suave vive en Nueva York hace 17 años. Hace 10 trabaja en la protección de los menores mexicanos, hondureños, guatemaltecos, peruanos, nicaragüenses, salvadoreños, que se encuentran en proceso de deportación. Trabaja para que se queden.

Con él está Juan Carlos, un guatemalteco de ojos nobles. Tiene 21 años, cruzó la frontera con 15. Llegó a Estados Unidos solo. Vino para buscar trabajo y así poder ayudar a su madre que se quedó en en su país.

—En Guatemala es difícil. Sin trabajo y con mucha delincuencia —dice algo tímido.

Cuando llegó a Nueva York, los miembros de una organización social le recomendaron ir a la iglesia San Peters. Allí conoció al padre Fabián y le pidió que sea su guardián legal.

—Una vez que logramos eso pudimos sacarlo del proceso de deportación —cuenta Arias—. Y ahora está en curso el trámite para conseguir lo que se llama “visa juvenil”, es lo que les dan ni bien se resuelve la situación legal.

La visa juvenil, explica, la puso Obama hace unos 10 años, en el contexto de otra situación de emergencia “parecida a la que se está dando ahora en la frontera”, con el objetivo de proteger a los menores de edad. Si bien tiene características similares al pedido de asilo, se diferencia en cuanto a que, para que la otorguen, quien la solicita debe comprobar los motivos por los cuáles está pidiendo el amparo en el país.

—Son pocas las razones por las que podés pedirla: por algún tipo de discriminación (sexual, religiosa), por persecución política, por abuso familiar. Pero tienen que ser demostradas. Tenés que traer testimonios de lo que estás diciendo: fotos, grabaciones, pruebas —sentencia—. Una vez que la otorgan ya se puede aplicar para la residencia. Eso es lo que está esperando Juan Carlos.

Cuando llegó a Nueva York Juan Carlos no sabía una palabra de inglés. Al principio vivió con un conocido de su familia que lo sacó del centro de detención en el que estaba, un sitio donde dejan a los miles de migrantes que cruzan la frontera hasta que su situación se defina y la corte lo determine. Luego consiguió trabajo y dinero para pagar su renta y se mudó solo a otro departamento. Aprendió el idioma viviendo la ciudad y estudiando en la “High School”. Dice que está contento. Está cerca de terminar su trámite de residencia y se siente “aliviado”.

—Es una preocupación, siempre, el proceso. Uno siente miedo. Ahora estoy bien.

Dice que le gustaría estudiar en la universidad pero que para eso se necesita muchísimo dinero. Trabaja, desde hace tres años, en un restaurante cerca de Union Square. Antes estuvo en otros restaurantes, en una panadería. Con lo que gana, vive y le envía dinero a su madre.

—Un poco. Lo que puedo.

Otro chico entra a la oficina y se acerca al cura para hacerle una consulta.

—¿Qué pasa, hijo?

A todos los jóvenes de los que es tutor Arias les dice, cariñosamente, “hijo”. Es padre de 86.

***

La Saint Peter's Church no parece una iglesia. Sin la numeración exacta sería difícil descubrirla en la Avenida Lexington de la Gran Manzana. A su alrededor, en pleno Midtown, las personas que caminan rápido entre negocios y oficinas —ataviadas con las prendas más diversas, peinando todos los colores, hablando todos los idiomas—, marcan el latido de la ciudad. En el corazón de la isla, entre las marcas y diseñadores más distinguidos, en un edificio tan majestuoso, plateado y brillante como los cientos que pintan el paisaje urbano, el nombre de la iglesia está impreso en letras de hierro sobre una pared de granito.

Adentro, el hall alfombrado en ocre con una mesa de recepción de madera clara en medio, los detalles haciendo juego y las pinturas que cuelgan de las paredes, hacen que el lugar se parezca más a una galería de arte que a cualquier otra cosa. El recepcionista es calvo y amable. Viste una camisa rosa y cuando atiende el teléfono dice: "¿Saint Pete?". Cerca de su puesto, una pizarra digital anuncia: "Today in Saint Peter" (Hoy en Saint Peter) y muestra la agenda del día. Más abajo, fotos digitales de diversas actividades pasan en loop. Varias personas mayores entran y salen de la gran mole de puertas vidriadas y estampa empresarial.

En este particular edificio, donde la liturgia se camufla con el glamour neoyorkino, se esconde un rincón de la Argentina. En la oficina de Arias hay un gran cuadro de la Virgen María, fotos del Papa Francisco, imágenes de santos, cruces, plantas. En su escritorio hay una computadora, un teléfono, un termo de River, un mate con la estampa de un gaucho a caballo y un frasco de M&M’s. Un joven salteño trabaja en silencio frente a una computadora. Y, más tarde, un músico jujeño pasará a tomar mate.

Fabián nació el 3 de diciembre del 63, en Luján, provincia de Buenos Aires. A sus siete años su familia se mudó a Capital Federal. Vivó en Mataderos y en Saavedra. Su padre trabajaba en Gas del Estado, su madre era delegada gremial de una fábrica textil hasta que fue convocada por Eva Perón para formar parte de la Secretaría de la Mujer. Ambos eran absolutamente peronistas. Se habían conocido militando en la Acción Católica de la Basílica de Luján.

Cuando la dictadura militar tomó el país, Arias estaba en la secundaria.

—Recuerdo que tenía 12, 13 años y nos pasamos una semana quemando libros. Estaban escritos por gente del movimiento; por el padre Conforti, que era un sacerdote del Tercer Mundo. Los primeros años del golpe fueron muy duros. Me acuerdo de tener que irme a dormir temprano, de amaneceres con la casa llena de gente, de amigos de mis padres desaparecidos todos los días.

Arias aún no había tomado su confirmación y se le presentaba una disyuntiva respecto a la fe: su padre había desarrollado un gran resentimiento hacia la jerarquía clerical por la complicidad frente a la desaparición de personas. Su madre, por otro lado, se negaba a perder las esperanzas y lo llevaba a misa cada domingo. Progresivamente, él empezó a involucrarse con los grupos de la Acción Católica donde se fue despertando su vocación.

—Cuando comencé, los grupos juveniles habían dejado de ser los que iban a ayudar a las villas, a construir casas, porque era peligroso. Pasamos a ser grupos de jóvenes que leíamos la biblia, rezábamos y buscábamos chicas para salir. Cuando decidí que quería ser cura estaba en una relación; la terminé y me metí en el Seminario.

Al terminar sus estudios sacerdotales quiso enfocar todo lo que había aprendido en la tarea educativa y se fue a Neuquén, donde trabajó varios años dando clases en colegios, en la catedral, impartiendo catequesis. Luego cursó tres años de Ciencias de la Educación. En eso estaba cuando recibió una beca para seguir formándose en Nueva York.

—Me toca llegar a San Lucas, una iglesia muy bonita en Times Squares. Una iglesia cien por ciento católica. Pero a los tres meses veo que una mujer está celebrando la misa: “Esto es el fin del mundo”, dije. Tuve una crisis fuertísima. Desaparecí por dos meses. Estaba en shock. Porque convengamos que lo que menos existe en la Argentina es la diversidad. Los argentinos somos institucionalmente muy open mind, pero culturalmente somos terribles. En teoría somos re abiertos: matrimonio igualitario, diversidad religiosa, cultural; pero después nos sale lo peor.

Suena su teléfono: “Hello. Hi. ¡Yes!” —dice enfático, como si estuviese a punto de recibir una gran noticia que espera hace mucho tiempo—. Hace una seña para indicar que ya vuelve, se levanta y sale hablando en inglés. Al regresar, retoma:

—Yo a la mujer siempre la había visto como monja, al servicio de. Nunca la había visto en en el mismo lugar de poder que el hombre. Entonces me voy a otra iglesia. “¡Esta sí!”, pensé, porque caían los santos por todas partes. ¡Y sale otra mujer! Así que volví a San Lucas y me empecé a interiorizar, empecé a ver una práctica pastoral, una teología, que si bien pertenece al catolicismo tiene cuestiones institucionales diferentes. Por ejemplo, que si una mamá quiere bautizar a su hijo, por qué voy a pedirle el certificado de nacimiento, de primera comunión, de confirmación de ella, del padrino, de la madrina. En vez de decir: “Si como padre, madre, querés bautizar a tu hijo: bendito sea el Señor porque el sacramento es para que tu hijo lo reciba del dios que se está dando en tu corazón”. Sin importar nada más. Este tipo de cuestiones. Más aún cuando me empecé a encontrar con la maravillosa diversidad latina. Comencé a vivir el evangelio de otra manera. Creo que amplié estos horizontes para poder darme cuenta de cómo las instituciones separamos en vez de unir.

Vuelve a sonar el teléfono. Por el altavoz se escucha que es una llamada por cobrar.

—Me llaman de los centros —dice—. Hola. Sí. Quién habla. ¡Carlos! Hijo, ¿yo tengo anotado tu caso? ¿Ya hemos hablado? Estás en Luisiana. Yo en un rato voy llamar a la organización Camino de Ruta porque hablé con la referente y tenían tu caso detectado. ¿Vos me podés llamar tipo ocho de la noche? Dale. Hablemos a esa hora.

El teléfono sonará más de siete veces en menos de dos horas. Lo llaman sus hijos. Los que quieren serlo. Las instituciones que se ocupan de los diferentes casos y procesos.

—¿Cómo es que empezás a hacer esta labor de apadrinar a los menores para que no los deporten?

—Se dio porque, en 2007, otro grupo chileno con el que yo trabajaba me dijo: “Te va a ir a ver un muchacho que está desamparado en la ciudad, Ermes”. Tenía 17 años y empezó a participar de la iglesia. Estudiaba en un escuela donde la asistente social le dijo: “Necesitamos tu Social Security”. Ni sabía lo que era, ni tenía. Entonces ella le dijo que iban a tratar de gestionarla a través de la visa juvenil, pero para eso necesitaba un tutor. Y él me preguntó si podía ser yo. Ahí me puse en tema y cuando vimos que se podía, dije: “Vamos para adelante”. Después vinieron los otros 85. Hay muchos que están en proceso todavía. La mayoría llegó los últimos dos años, con el éxodo masivo que se ha dado.

Cuando cruzan la frontera se inicia un proceso complejo, explica Arias. Algunos pasan y los detienen. Otros pasan y se entregan. Todos van a centros de detención. Pueden estar ahí, dice, siete, ocho, diez meses. “Hay más de 4600 centros abarrotados de gente”.

—El sistema migratorio está profundamente quebrado, y no pasa por la gestión de un gobierno ni por que dinamites la frontera para hacer un mar que divida México de Estados Unidos. Para resolverlo hay que ver cómo los países pueden mejorar sus situaciones para que la gente no tenga que migrar. Ese es el problema de fondo. Y que se sigue pensando que hay algunos que merecen y otros que no. No. Todos merecen. Ahora: qué corazón humano puede construir fronteras. Alguien que no está bien.

***

Cada uno de los jóvenes que Arias apadrina trae una historia. De pobreza. De persecución. De violencia. De hambre.

Ermes, con quien estrenó el rol de guardián legal, vio, a sus ocho años, cómo mataban a su hermano por ser homosexual. “Cuando él entra en la adolescencia se descubre homosexual y dice ‘yo no quiero que me maten’”, cuenta el cura. Por eso escapó de Guerrero, el estado de México del que es oriundo.

—Otro caso que tengo es el de una chica que fue violada a los 13 años por el amigo del hermano. Cuando el hermano se entera, va a hablar con el violador y él lo mata. Esto hace que esté en peligro de muerte la chica y su familia. Entonces, cómo no va a migrar. Vienen de un contexto social donde está instalado esto. Y eso es lo que da la credibilidad, en gran parte, cuando entran. Son situaciones que se dan porque la extrema marginalidad de nuestros países, la extrema pobreza, genera una profunda crisis moral donde no hay ningún tipo de códigos ni de valores.

Aunque vive en Nueva York hace casi dos décadas, Arias dice que su corazón no está en Estados Unidos. Vuelve a la Argentina dos veces por año (“No extraño, necesito ir”), y tiene claro que no va a envejecer en el Norte: “Este no es mi lugar, no es mi país; esta no es mi lengua, no son mis olores; estos no son mis rincones. Esta no es mi cultura. No pienso. [A la Argentina] Voy a volver”.

Mientras tanto, seguirá trabajando para que caigan los muros.

***

Si querés contactarte con Fabián Arias, escribile a [email protected]