En los últimos 15 años, la mayoría de democracias han ido viendo cómo se debilitaban sus mecanismos de autodefensa hasta perder parte del valor de lo que significa vivir en democracia. Mientras, de forma paralela, aumentaba la preocupación social e institucional por la desinformación y su importancia a la hora de desestabilizar sistemas democráticos más o menos consolidados.

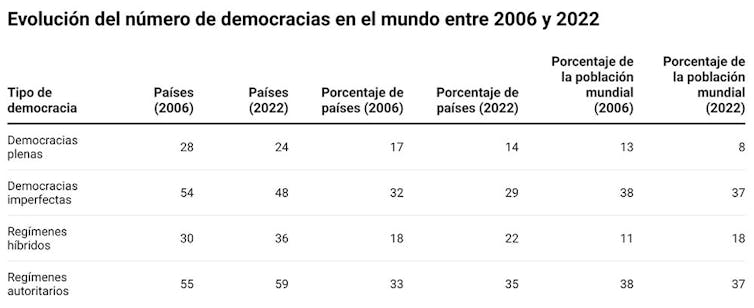

Las percepciones –pero también sus limitaciones– se explican mejor con datos. En el Democracy Index de The Economist publicado en 2007, el número de democracias plenas era de 28. En la última edición de 2022 eran 24 países.

Pero no solo se han reducido el número de países que cuentan con estándares de mayor calidad democrática, también lo ha hecho el porcentaje de la población mundial. Si en 2007 el porcentaje de la población mundial que vivía en un régimen democrático pleno era el 13 %, en la actualidad es del 8 %. Si en el informe de 2007 había 55 países considerados regímenes autoritarios, en la actualidad la cifra alcanza los 59 países.

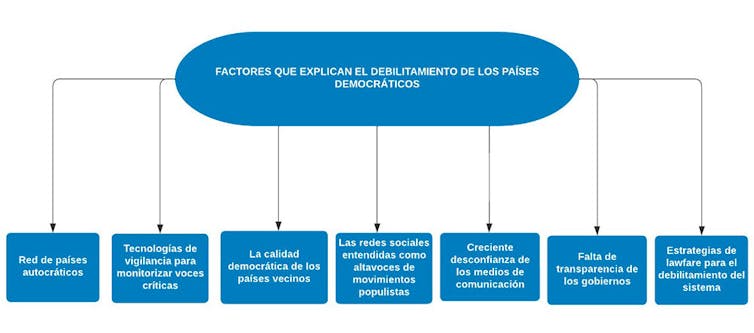

Hay varias explicaciones a este fenómeno. Entre ellas, destacan la consolidación de redes de colaboración entre países autocráticos, el aumento de las tecnologías de la vigilancia para monitorizar voces críticas, la importancia de la calidad democrática de los países vecinos, el papel de las redes sociales para amplificar movimientos populistas, pero también sociedades más polarizadas, la creciente desconfianza ciudadana en los medios de comunicación, la falta de transparencia de los gobiernos o las distintas estrategias de lawfare para debilitar los sistemas democráticos en diferentes países.

Por su parte, los resultados de Varieties of Democracy señalan que las democracias liberales alcanzaron su punto máximo en 2012. Los datos de The Global State of Democracy Report del año 2022 destacaban que, entre 2016 y 2021 el número de países que se dirigían hacia el autoritarismo era más del doble del número de países que habían avanzado hacia la democracia.

Durante ese período, 27 países experimentaron una rebaja en su clasificación, mientras que solo 13 mejoraron .

Como podemos observar, y bajo el discontinuo espejismo tecnológico de progreso, éxito y sociabilidad, los distintos informes nos señalan que los sistemas democráticos han perdido parcialmente la capacidad para creer en ellos mismos.

(Des)información y polarización, un fenómeno global que se adapta a lo local

En la última década hemos hablado mucho del papel de las redes sociales, de la pérdida de confianza en los medios de comunicación, de una tecnología que nos iba a permitir aumentar el número de países democráticos de nuestro entorno, de las posibilidades para luchar contra la desigualdad de la globalización, etc.

Sin embargo, la realidad es que hay –al menos– una generación que está determinada por la crisis de 2008, la pandemia y ahora las consecuencias de la guerra en Ucrania y el consiguiente aumento de las desigualdades sociales y generacionales. Este nuevo escenario ha planteado cambios en la manera de consumir información –desde la saturación hasta la fatiga informativa–, pero también en lo que significa hoy en día estar informados.

Más información no ha traído un mundo donde nos sintamos mejor informados, pero tampoco un mundo más democrático. En el escenario actual, la desinformación se ha convertido en una disfunción más o menos normalizada e integrada en el sistema.

El clima de desinformación (in)voluntaria ha hecho que antes de hablar de cómo informarnos bien, tengamos que crear y pensar las herramientas necesarias para no sentirnos desinformados. ¿Puede llegar a ser la sobreinformación una nueva forma de censura y control social?

Si algo hemos aprendido desde el referéndum del Brexit o las elecciones en EE. UU. de 2016 es que la desinformación funciona mejor en escenarios de incertidumbre y desconfianza creciente en el sistema.

Si algo aprendimos de los años precedentes a la pandemia es que la desinformación no solo afecta a la política, sino también a la ciencia, la inmigración, los derechos sociales y, sobre todo, está vinculada a los ciclos de actualidad.

Si algo nos deja la resaca de estos acontecimientos es que hay narrativas globales que se adaptan a contextos locales.

La alfabetización mediática, digital y algorítmica en la lucha contra la desinformación

Hay muchas medidas y respuestas identificadas que se pueden tomar para mitigar y resolver determinados vectores de desinformación, pero todas necesitan pasar de los discursos a los hechos en lo que hace referencia a la alfabetización mediática, digital y algorítmica.

Si tomamos una cifra moderada del tiempo de uso y consumo de redes sociales por parte de las generaciones más jóvenes –unas cuatro horas diarias– tendríamos un total de 1 460 horas anuales de consumo de redes sociales. Pensemos que se estima que un estudiante de secundaria pasa entre 1 000 y 1 050 horas anuales en clase.

Es evidente que –si nuestros jóvenes pasan más tiempo en las redes que en las aulas– necesitamos integrar la formación sobre las posibilidades, riesgos, oportunidades, limitaciones, etc. de esas redes sociales en el currículo escolar. Y, como ocurrió con la alfabetización mediática, cualquier implementación de esta evidencia llega tarde.

Por lo tanto, retrasar su integración no hace sino ampliar los problemas que genera la normalización de sus disfunciones.

En este diálogo generacional, más que de competencias o conocimiento hay una brecha pasional y temporal, pero también de poder. Esas nuevas formas de contar y vivir en sociedad también nos enseñaron que detrás de un relato de innovación hay una lucha soterrada por el mantenimiento del poder y por la sustitución de sus correspondientes oligopolios.

La alfabetización digital y algorítmica ha de explicar también ese tipo de relatos, así como su influencia en la esfera pública digital. La desinformación no sólo está vinculada a la información falsa o errónea sino también a la falta de información contextualizada para entender escenarios de complejidad creciente.

Por el contrario, en comunicación siempre está la duda de la decisión correcta a la hora de distinguir entre “la comunicación del riesgo” y el “riesgo de la comunicación”. En una democracia, la respuesta más correcta –por encima del resultado– es aquella que busca generar más transparencia y confianza de la ciudadanía hacia nuestro sistema democrático.

Información, tecnología y democracia: retos y deberes

¿Cómo vincular las ideas de progreso, tecnología y democracia? ¿Qué papel tiene la información en esta relación?

Es evidente que la aparición continuada de nuevas tecnologías ha acabado desafiando nuestra percepción social sobre sus propias posibilidades. Entre otras razones por la saturación, sus propias limitaciones o, simplemente, por las brechas generacionales que estas inicialmente crean dependiendo de su acceso, pero también de su uso e interpretación.

En este escenario creciente y global de polarización son las batallas culturales vinculadas a los ciclos de actualidad las que determinan las narrativas preferentes de los debates públicos y políticos y en ellos muchos medios de comunicación no han sabido repensar su función para dejar de ser altavoces (a)críticos de los partidos políticos y establecer un marco de discusión orientado más hacia el medio y el largo plazo sobre qué diseño de políticas púbicas se están planteando.

En la actualidad, el periodismo no está más en conflicto que en otro tiempo con la búsqueda de la objetividad, la honestidad y la profundidad sino con la fragmentación, la falta de explicaciones a la complejidad creciente de nuestras sociedades y la omisión de posibles soluciones.

Si algo hemos aprendido de la última década es que la relación entre información y democracia no sólo está basada en la cantidad de información que circula, sino en las preguntas que hacemos antes y después de que esa información circule.

Una versión de este artículo fue publicada originalmente en la revista Telos de Fundación Telefónica.

Raúl Magallón Rosa, Profesor del Departamento de Comunicación, Universidad Carlos III

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.