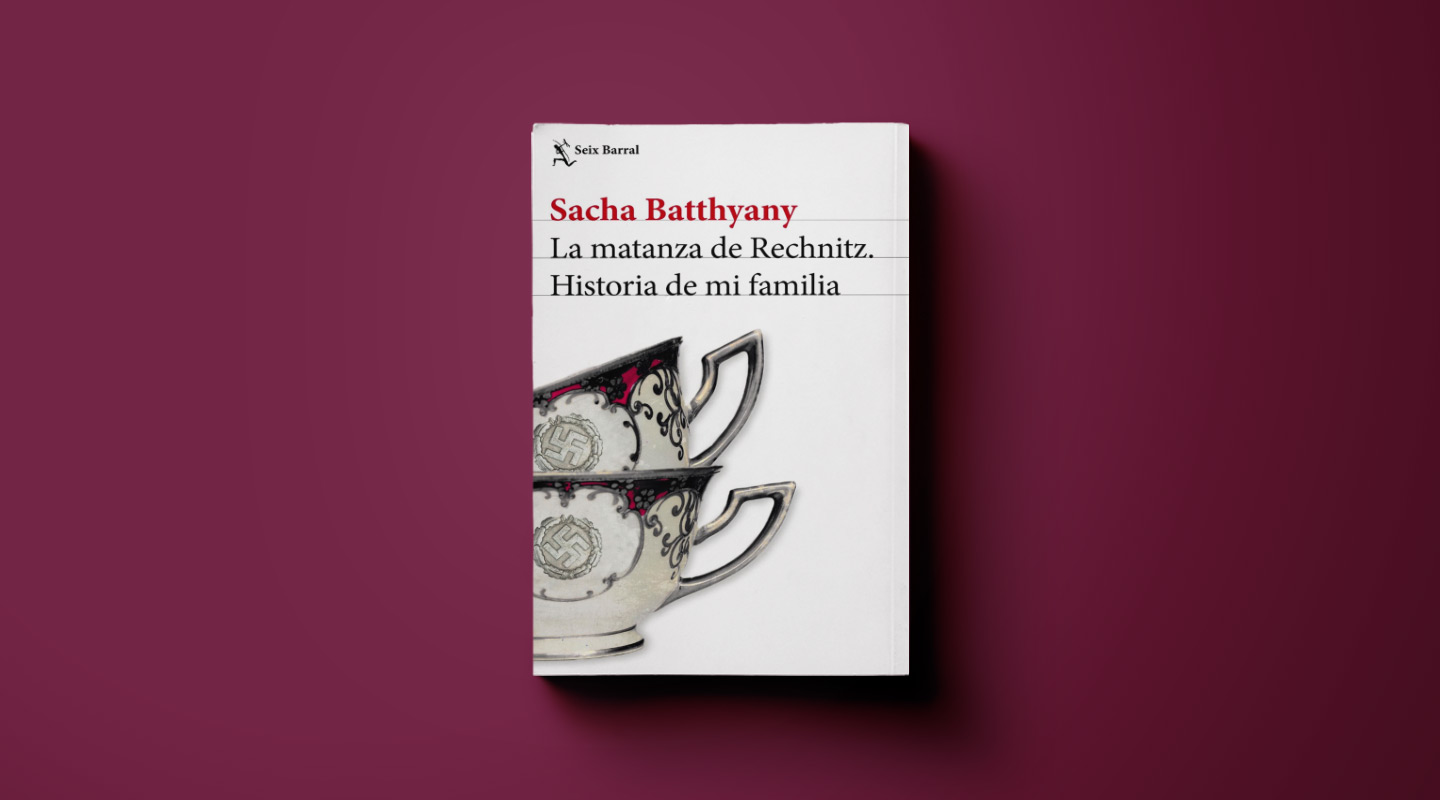

La matanza de Rechnitz: Historia de mi familia

Sacha Batthyany

Seix Barral

Uno (mi comentario)

¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Así se llama en alemán la primera ¿novela? ¿crónica? ¿investigación? ¿autoficción? del periodista suizo Sacha Batthyány. En español su libro se titula La matanza de Rechnitz. Historia de mi familia (Seix Barral). Y si bien es un título correcto (trata sobre una matanza en 1945 de 180 judíos en la localidad austríaca de Rechnitz, cerca de la frontera con Hungría, de donde proviene su familia, involucrada en la masacre), todo el libro ronda sobre esa pregunta trascendental: ¿qué tiene que ver el pasado –sobre todo el de la propia familia- con uno? ¿Qué tiene que ver esa tía política ultra-aristocrática que él conoció de chico con los oficiales nazis que fueron, mataron, y volvieron a la fiesta que ella ofrecía? ¿Qué tiene que ver ese abuelo deportado al Gulag soviético, donde permaneció años petrificado bajo el frío y el olvido? ¿Qué tiene que ver su padre, con el que nunca puede hablar de nada, y menos de ese pasado, aún parados frente al supuesto lugar donde su abuelo vivió la condena? ¿Qué tiene que ver su abuela, que escribió diarios que nunca quiso que vieran la luz y él desentierra? ¿Y la amiga de su abuela, que sufre un destino tan diferente y lo lleva a rastrearla hasta Buenos Aires? ¿Qué tienen que ver sus hijos, con los que a veces él mismo se porta como “un pequeño nazi”? ¿Qué tiene que ver su país, Suiza, tan pulcro de manchas del pasado? ¿Y qué tiene que ver su psicoanalista, con el cual intenta, sesión tras sesión, desenredar los hilos anudados de su propia historia? El libro, llámese como se llame, es magistral. Porque no sólo se lee con la avidez de un thriller, no sólo porque la investigación es impecable y la primera persona nunca queda marcada con el resaltador del “yo-gran-personaje”, sino sobre todo porque de cada una de esas preguntas se reproducen, como escritas en el diario de una peste negra, más y más preguntas.

Dos (la selección)

Habían transcurrido siete años desde que me puse a seguir las huellas de los secretos de mi familia de cuando la guerra. En repetidas ocasiones viajé a Hungría y a Australia, volé a Moscú y ahora a Buenos Aires; pero antes que nada me convertí en el padre de tres hijos, lo que provocó que todo se mezclase. Aprendí a cambiar pañales y a preparar papillas, así como todo lo concerniente a mis raíces familiares. Pasé días enteros en un pequeño pueblo llamado Rechnitz con el objeto de averiguar más detalles acerca de una matanza de ciento ochenta judíos, caminé por la nieve de Siberia en busca de los restos de un campo de trabajo y aterricé por último en Sudamérica. Sobre todo ello hablaba cada semana con mi psicoanalista. Hablábamos de Stalin, del Holocausto y las fosas comunes, mientras otros comían su pizza de mediodía. Hasta hace poco no le pregunté:

—Dígame, ¿estoy de veras enfermo?

A lo cual respondió:

—¿Cómo voy a saberlo?

Tres

Tu te criaste en Zurich, me decía a mí mismo, lejos de los carros de combate y de los cráteres de los impactos. ¿Qué pasa entonces? En la escuela ponías a secar plantas: caltas, endrinos; el herbario era el orgullo de tu profesor. Y luego aquel golpe de revés en septiembre de 1988, en el tercer set, ejecutado con una sola mano en situación de apuro, el partido ganado, los calcetines rojos a causa de la arena; he ahí tu vida, ¿no es suficiente? No, nunca lo fue. Siempre hubo algo que faltaba. Ese mundo inmaculado que me rodeaba, tan blanco como los polos que vestía, con sus cuellos que a mediados de los ochenta llevaba levantados, no era el mío. Y era así como cabía interpretar de verdad aquella frase conforme reflexionaba más y más sobre ella. Soy un nieto de la guerra. Mi padre pasó la guerra en el sótano, a mi abuelo se lo llevaron los rusos a Siberia, mi abuela perdió su segundo hijo y mi tía había sido responsable de la matanza de ciento ochenta judíos. Habían sido culpables y víctimas, perseguidos y cazadores; primero alabados, después proscritos: bastardos de la Historia. Al final atravesaron la vida agachados. Perdieron primeramente la autoestima, a continuación, la voz. "Fuimos una familia de topos —escribió mi abuela Maritta en su diario—. Nos replegamos, ya no creíamos en nada y nos hundimos en nosotros mismos, la cabeza bajo tierra, siempre agachados".

¿Y qué pasaba conmigo?

Cuatro

¿Acaso no había volado a Siberia para que mi padre se percatase por fin de que existo? Y ahora que estábamos aquí, no podía menos de comprobar que él no me tomaba en cuenta porque había un montón de cosas en medio que le impedían verme: el comunismo, el gulag, Rákosi, nuestros antepasados con uniforme, hombres con espada, mujeres con faldas amplias. Todos ellos se interponían entre él y yo. Por ahí andaba asimismo Lenin y sonreía. Nada extraño, pues, que mi padre fuera incapaz de reconocerme. Así y todo, quien más se hacía notar era Stalin. Agitaba las manos, retorcía su imponente bigote. “¡A mí no me ahuyentas!”, me gritó. Y vi sus dientes amarillos. Me podía caer de un muro alto como cuando era niño, me podía teñir el pelo al modo de un adolescente, sacudir a mi padre como ayer… Stalin tenía razón. Contra él no tenía ninguna posibilidad.

Cinco

Nuevamente tuve que pensar en lo raro que era que no hubiese en ninguna parte placas conmemorativas ni nada que indicase lo que había sucedido allí alguna vez. Unos seres humanos viven y trabajan, tienen hijos y se casan y crían gallinas donde en otra época hubo explotación y asesinatos. A mí siempre me ha fascinado la relación del pasado con el presente. ¿No era esto lo que me faltaba en Suiza? ¿No ocurría que allí las calles, las casas, los barrios no contaban ninguna historia porque apenas acontecieron en ellos transformaciones, y si las hubo, sólo para bien? ¿No tienen algo de insensibilizadores esos años de estabilidad y seguridad que en Suiza todo el mundo alaba? ¿No falla la profundidad de campo cuando todo va de continuo a mejor?

Seis

Era el verano en que los hombres se dejaban crecer la barba, a las mujeres les resbalaba la camiseta por los hombros, miles de personas morían en la guerra civil siria, mientras yo recorría descalzo la historia de mi abuela… y un poco también la mía. Seguía tumbándome dos veces por semana en el diván de Strassberg y le hablaba, ahora con mucha excitación, de mi mosaico. Él ya no era, como en los meses precedentes, el consejero omnisciente que me ayudaba a poner en orden los asuntos, sino mi aliado. Los roles se diluyeron, la relación jerárquica se resquebrajó. El pasillo del consultorio era como la visita a un café; Strassberg, como un amigo que siempre se sienta a la misma mesa y dispone de tiempo para mí. Y antes de que me diera tiempo de reflexionar, me oí decir:

—Yo no sé si sería capaz de esconder judíos.

Dije esta frase mientras en Zurich lucía el sol, circulaban los tranvías y la gente iba a bañarse. Había hablado de muchas cosas con Strassberg, le había confiado mis mayores intimidades; pero solo con esta frase se produjo dentro de mí una rara sensación, como si flotara, como si hubiera llegado a un sitio donde nunca antes había estado. Como si de súbito todo cobrase sentido, aun cuando la frase fuera absurda. ¿A santo de qué tendría yo que esconder judíos?

—Ésta es su escala de valores —dijo él.

—¿Mí qué?

—Su punto de referencia.

—No entiendo.

—Usted tiene el punto central de su vida en el pasado.

Siete

Ahora, todavía paralizado, no me daba cuenta de que no les había transmitido nada. No les di nada. No, la verdad era que yo me había procurado algo para mí. Un trozo de existencia. Tal es el pacto secreto de nosotros los descendientes, lo mismo si somos nietos de los agresores que nietos de las víctimas. Todos nos procuramos algo. Excavamos en busca de ello, como si fueran minerales de tierras raras, y lo asimilamos. A todo esto, el reno huyó de un salto.

En SIETE PÁRRAFOS, grandes lectores eligen un libro de no ficción, seleccionan seis párrafos, y escriben un breve comentario que encabeza la selección. Todos los martes podés recibir la newsletter, editada por Flor Ure, con los libros de la semana y novedades del mundo editorial.